書体 ≠ フォント ≠ タイポグラフィ

今回は書体について。まずは「書体」という言葉の意味について触れようと思います。

私たちの周囲では「フォント」という言葉がすっかり定着しています。パソコンやスマホで文書を作るとき、選択肢の一覧に表示されるのも「フォント名」です。そのため、多くの人が「文字のデザイン=フォント」と理解しています。

しかし本来、「フォント」と「書体」は同じではありません。むしろ「フォント」は印刷技術の発達によって後から生まれた言葉であり、人間が文字と向き合ってきた長い歴史を考えれば、「書体」という表現のほうがはるかに根源的です。

あらためて用語の定義を整理しましょう。

- 書体(typeface)

文字のデザインそのものを指します。線の太さ、角の丸み、装飾性、字形のバランスなど、視覚的な特徴の集合体です。 - フォント(font)

元来は「活字1セット」を意味しました。例えば、12ポイントの明朝体ひらがな一式がひとつのフォント、10ポイントの同じ書体は別のフォント。つまり同じ書体でもサイズや媒体によって複数の「フォント」が存在するのです。デジタル時代になり「書体データ」とほぼ同義に扱われています。 - タイポグラフィ(typography)

書体やフォントを用い、文章をどのように配置し、どう見せるかという「設計・表現」の領域です。ポスターや書籍のデザインにおいて重要な役割を果たします。

つまり「フォント」は技術的な単位であり、「書体」はその本質的なデザインを示す言葉。そして「タイポグラフィ」は、それらを通じた表現全体を含む概念を指します。

世界で最初の「書体」とは?

では、いつ「書体」が生まれたのでしょうか。研究者の間で明確な定義はありませんが、一般的に「文字の形に複数の選択肢があり、それを美的・機能的に意識的に選ぶことができる状態」になったとき、初めて「書体」と呼べると考えられます。

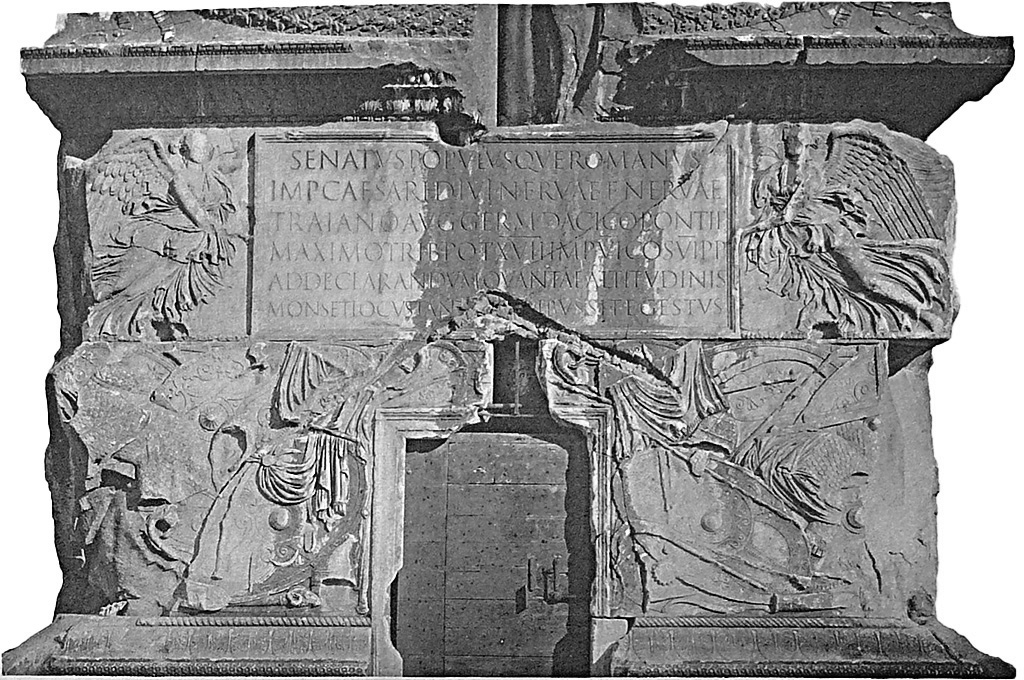

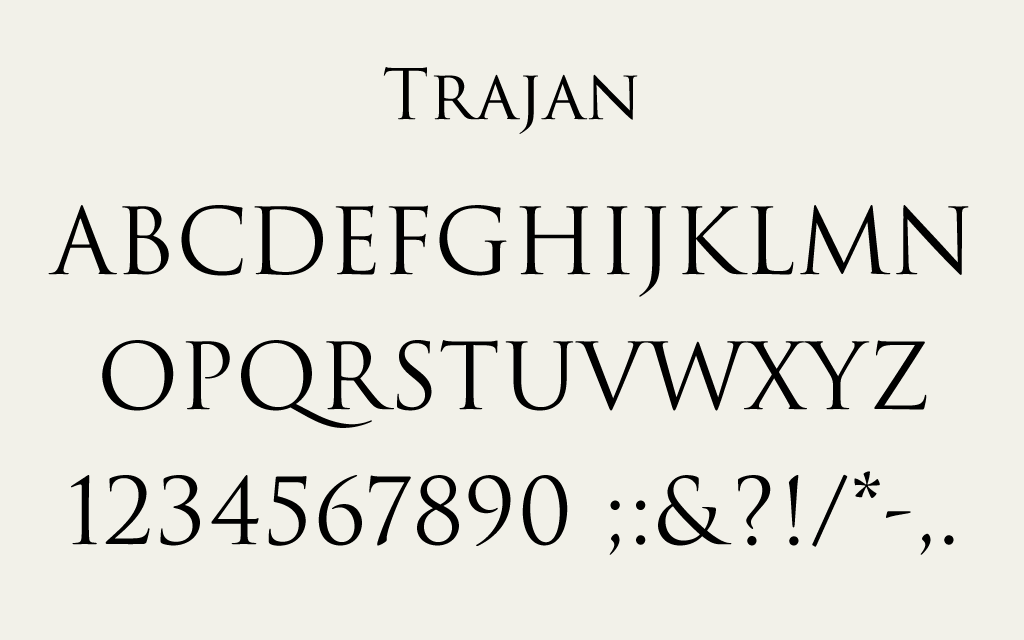

その嚆矢としてよく挙げられるのが、古代ローマの石碑に刻まれた ローマン・キャピタル体 です。紀元前1世紀ごろ、公共建築の碑文に見られるこの文字は、均整の取れた比例、端正なセリフ(文字端の飾り)を備えていました。単なる記録ではなく、美しさを求めて設計された文字。ここに「書体」の萌芽を見ることができます。

以後、宗教書を彩った中世写本のゴシック体(ブラックレター)、ルネサンス期の印刷術とともに生まれたローマン体活字へと続きます。そこから現代に至るまで、人類は文化や思想を反映させながら数多くの「書体」を生み出してきました。

「セリフ体」から「サンセリフ体」へ

欧文書体を大きく2つに分類するとき、前述のローマン体のような飾り(セリフ)のついた「セリフ体(Serif)」と、飾りのない「サンセリフ体(Sans-serif)」に分けられます。

サンセリフ体が歴史に登場するのは、比較的近代に入ってからです。最古の例としては18世紀末のイギリスで、看板や碑文に「セリフのない文字」が試みられました。印刷物として体系的に使われたのは19世紀初頭で、1816年にイギリスのタイプファウンダリー「ウィリアム・キャスロン4世」が発表した 「Two Lines English Egyptian」 が最初の商業的なサンセリフ活字とされています。

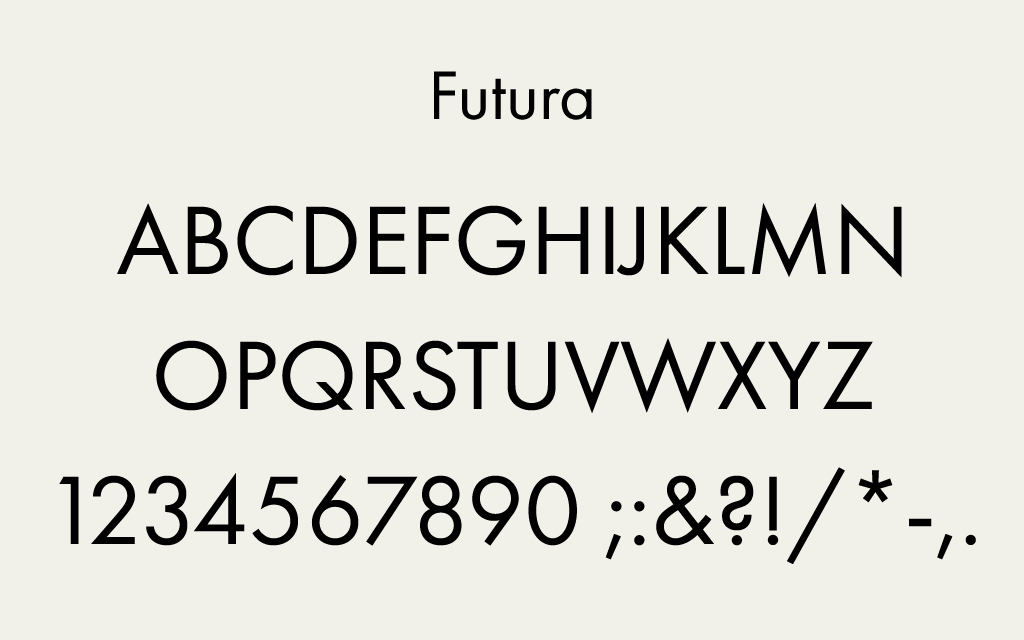

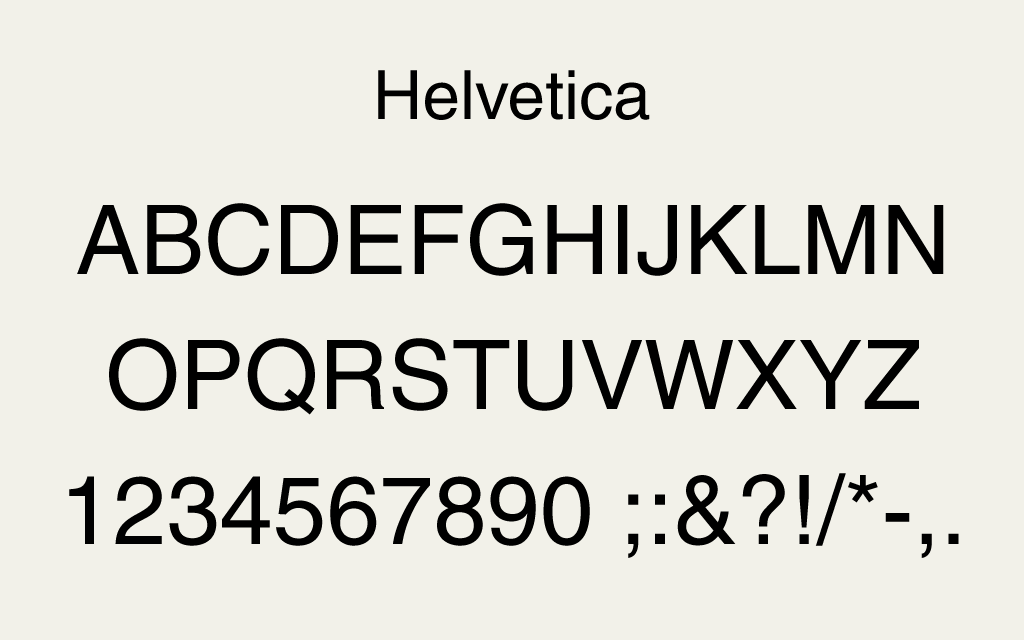

当初は「Grotesque(グロテスク=奇妙な文字)」と呼ばれ、装飾性を欠く無骨さが特徴でした。しかし、産業革命による広告・ポスター文化の発展とともに視認性が評価され、見出しや標識で広く用いられるようになりました。その後20世紀には、バウハウスの思想を背景にシンプルで合理的なデザインが求められ、「Futura(1927)」や「Helvetica(1957)」 といった近代サンセリフの名作が生まれていきます。