こんにちは。販売企画部部長のS.Nです。販売企画部では福島県産品に特化した通販サイトの運営、国内での販路開拓やイベント企画・運営など様々な業務を行っています。私は東京営業所で従事しているので、“東京から見えるふくしま”を皆さまへお届けしていきたいと思います。

2025年7月12日、ついに念願だった只見町へ足を運ぶことができました。

福島県内でも地域によって天候が大きく異なることを実感。郡山を出発した際は小雨まじりの曇天でしたが、南会津に抜けるトンネルを越えると、一転して日差しの強い快晴に。自然の雄大さと只見の澄んだ空気に触れ、気持ちが一気に晴れやかになりました。

ちなみに、只見町では天気予報を「福島」ではなく「新潟」で見るそうです!〉

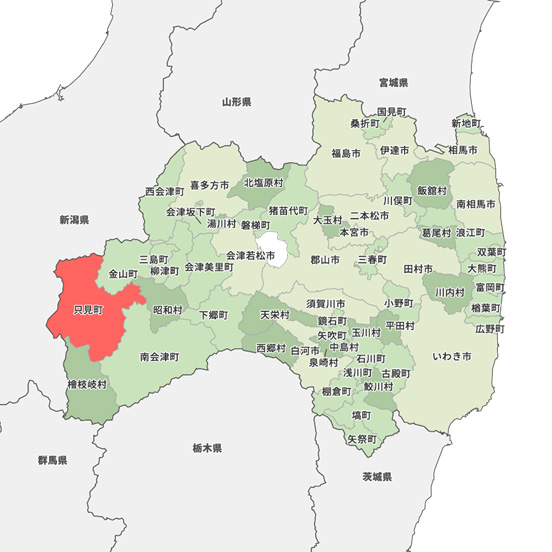

只見町(ただみまち)は、福島県会津地方に位置し、南会津郡に属する町。

福島県の最西端に位置し、日本有数の豪雪地帯。また、町域を流れる只見川には複数のダムがあり、水力発電の基地となっている。秘境ともいえる日本の原風景を残しており「自然首都」をキャッチフレーズにしている。

(人口:約3500人、町の木:ブナ、町の花:コブシ)

米焼酎「ねっか」の魅力に触れる

店舗では、米焼酎「ねっか」の脇坂社長による講話からスタート。只見という土地の魅力、酒造りへの想い、そして地域と共に歩む姿勢など、心に残るお話でした。建築を学んでいた脇坂社長が自ら空き家をリノベーションした店舗と醸造所は美しく整備されており、麹や酒の香りが漂う中、丁寧な仕事ぶりが随所に感じられました。

また、近年は米焼酎に加え、ウイスキー造りにも挑戦中とのこと。

能登半島地震の影響で行き場を失ったパレットやタンクなどを買い取り、醸造所で再利用しているというお話にも感銘を受けました。ものを大切にする心、そして人を想う姿勢がにじみ出ていました。

棚田の風景と『ねっか』のルーツ

酒造りに欠かせない水と米。その原点を知るため、只見の棚田を視察。山に囲まれた静かな田んぼには、先人たちが受け継いできた知恵と努力が刻まれていました。自然と共に生きる只見の人々の営みを体感し、ねっかの酒がなぜ特別なのか、その答えの一部を見た気がしました。ちなみに「ねっか」とは、只見町や南会津地域の方言で「まったく」や「ぜんぜん」という意味の言葉。「ねっかさすけねぇー(まったく問題ない!)」の精神で、地域とともに未来を拓いていく。。。

そんな力強さが伝わってきました。

子どもたちに残す文化と未来

今回の訪問で特に印象的だったのが、ねっかの“次世代への取り組み”です。

町内の小学校では5年生が米作りを体験し、給食でその米を味わい、さらにその米を使って作った焼酎が、9年後の成人式で本人にプレゼントされるという取り組みが行われています。

人口約3,400人の只見町。大学や専門学校がないため、若者たちは一度町を離れますが、「学びを経て、またこの町に戻ってきてほしい」。脇坂社長が語った「戻ってきた時に“働く場所”があることが大切」という言葉が心に残りました。

季の郷湯ら里でのランチタイム

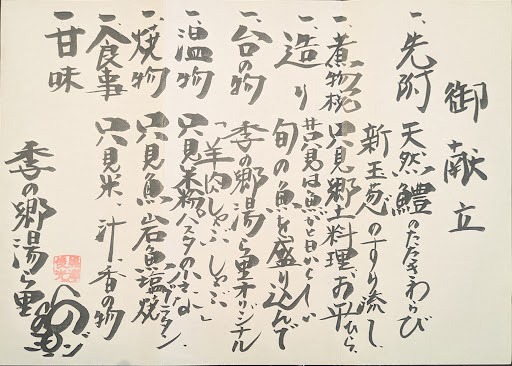

視察後は、地元の魅力が詰まった「湯ら里」で昼食をいただきました。只見産の食材を使った、やさしく温かな料理に心がほどけます。

https://www.yurari.co.jp/

この日いただいたのは、会席料理。印象的だったのは、特産の羊肉(マトン)のしゃぶしゃぶと「お平(おひら)」。お平は山菜や海藻、川魚など、山・川・海の恵みをバランスよく取り入れた煮物で、平たい器に盛られることから「おひら」と呼ばれ、お祝いの席などでも提供されるそうです。

最後に

地域の風土と人の力によって生まれる「ねっか」。

訪れて、見て、聞いて、味わってこそ分かる只見の魅力がそこにありました。

これからも、福島の地域に根ざした“宝”を、多くの人に届けていきたい。

そんな思いを新たにした、今回の只見訪問でした。

自然首都・只見のやさしさと温かさを、ぜひ多くの方に体感していただけたら嬉しいです。