サワッディーカー(สวัสดีค่ะ)

販売企画部の野﨑です。午後のセッションも盛り沢山!

現地Eコマースの“いま”を肌で感じたレポートをお届けします。

座学セミナー会場の@True Digital Parkエコシステムツアーからスタート♪

(第1回の記事はこちら)

Day1-③ True Digital Park エコシステムツアー

True Digital Park(TDPK) は、タイ・バンコクのサイアム商圏付近に位置する、東南アジア最大級のテック&スタートアップ・ハブ施設。そのキーワードは 「One Roof, All Possibilities(すべて一つの屋根の下で)」

〈施設の特徴まとめ〉

1.スタートアップや企業が集まる多機能エコシステム

オフィス、コワーキングスペース、イベント会場、ショッピング、飲食、ジムなど—仕事・生活・学びが融合した複合施設

https://truedigitalpark.com/

2.スタートアップと支援組織が集約された創造の拠点

入居企業はスタートアップ、VC、大学、政府機関まで5,800以上にのぼり、イノベーションの交差点となっています 。

3.“Ecosystem Tour”で施設を体感

ツアーでは施設の見学だけでなく、True Internetのデータセンター、LGやRicohなどの技術紹介施設も訪問可能。ワークショップやQ&A付きのカスタマイズツアーも選べます。

4.グローバル展開支援あり

国際起業家向けに、ビザ取得や法務手続き、オフィス設計などワンストップで支援する体制も整っています。

〈ワタシ視点〉

True Digital Parkはまさに「未来都市の縮図」と言える空間でした。

この施設を歩いていて印象的だったのは、20代の若者たちであふれていたこと!

エンジニア、デザイナー、起業家、学生…とにかく活気がすごい。おそらく政府が主導する「デジタル国家戦略」の後押しがあるのでしょう。

日本で言えばまだ一部の都市に限られるような「次世代の働き方・学び方」が、タイではすでに日常の風景になっているように見えました。まさ「IT先進国タイ」を肌で感じる瞬間でした。

午後の眠気どころか、こちらがエネルギーを分けてもらったような体験で、次のセッションにも自然と気持ちが乗っていきました。

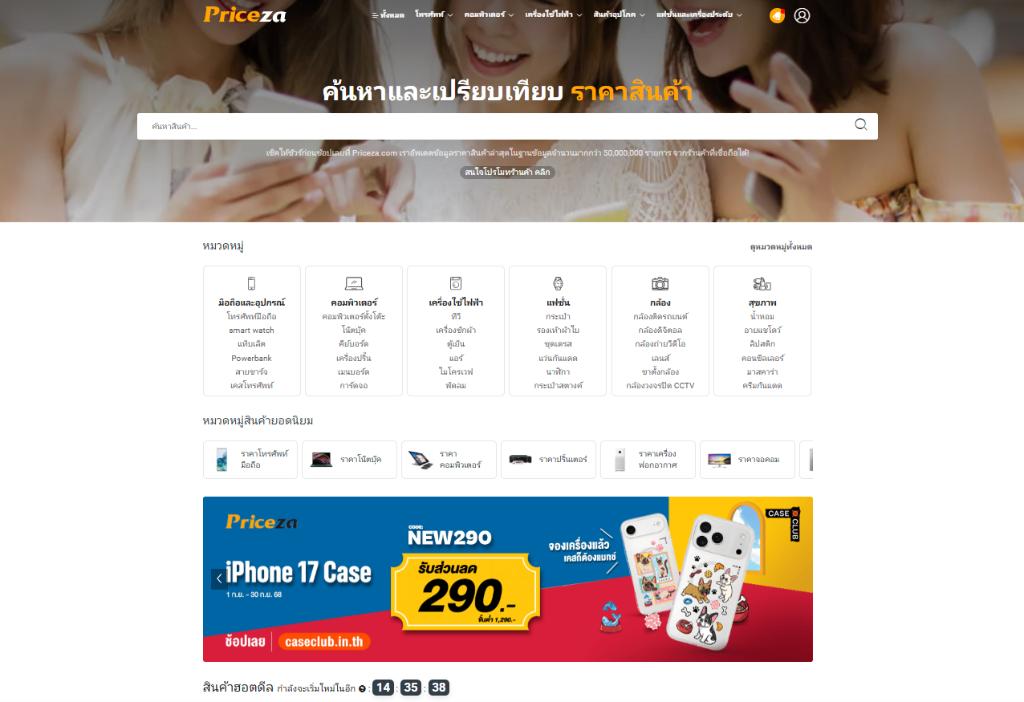

Day1-④ Priceza CEO Thanawat(タナワット)氏による講義

2010年にショッピング検索&価格比較プラットフォーム「Priceza」を立ち上げ、今やタイで約85%のシェアを誇る巨大サービスへと成長させた方。現在は東南アジア6カ国に展開し、まさに地域のEコマースをけん引する存在。※「Priceza」→日本でいう価格ドットコム

さらに、タイEコマース協会の名誉会長として、政府や業界団体とも連携しながら市場全体の発展に尽力。スタートアップ支援や大学での特別講義など、若い世代への教育活動にも力を注いでいます。

タイ・東南アジアのEコマース市場

タイのEコマースはここ10年で一気に拡大。Shopee・Lazada・TikTokが三つ巴で伸び、クイックコマース(最短当日~数時間配送)やアフィリエイト×インフルエンサー連携が常識に。Priceza CEOタナワット氏より、実務の肌感と数字感の両面で「どう戦うか」を具体例たっぷりに共有いただきました。

1. Pricezaとは?

Pricezaは“タイの価格.com”とも呼ばれる比較サイト。

ユーザーは同じ商品を扱う複数ショップの価格・レビューを一目で確認でき、最安値や評判をチェックして購入判断ができます。

単なる比較サイトにとどまらず、アフィリエイトマーケティングの基盤として、ブランドと消費者をつなぐ重要な存在になっています。

https://www.priceza.com/

2. 急成長するECと“便利さ”の力

「店舗が増えても、消費者はインターネットを選ぶ。便利さがすべて」とタナワット氏。

タイのEC市場規模は、政府の計画で 2025年:5.35兆バーツ → 2027年:7.1兆バーツ まで拡大する見通し。

その背景には、配達スピードと手軽さがあります。

「セブンイレブンのアプリで注文すれば、バイク便が高層ビルの26階まで30分で届けてくれる」といった事例も紹介され、参加者から驚きの声が上がりました。

3. タイ独特の消費行動:CODとレビュー文化

COD(代引き払い)の人気

特に若い世代には 現金払い(COD) が根強く人気。

「今お金がないけど3日後ならあるから」「母が代わりに払ってくれるから」という学生の声は、タイならではのリアルな購買事情。

★1レビューを好む人々

さらにユニークなのは、★1レビューを好んで読む文化。

「悪い評価こそ参考になる」「競合の弱点から学べる」という考え方が浸透しており、レビュー文化が購買行動のカギを握っています。

4. 中国製品の台頭と競争環境

タナワット氏は「中国製品の進出が脅威」と強調。

中国企業はクロスボーダーECをフル活用し、税制の隙間を突いた低価格販売でタイ市場を席巻しています。同じ製品でも「中国ブランドは150バーツ、日本製は300バーツ」といった価格差が存在し、価格だけで勝負するのは難しい状況です。

5. 成功のポイント:マルチチャネル戦略

タナワット氏は、今後の成功条件として次の3点を挙げました。

①オンライン+オフライン両方に商品を置くこと(信頼構築に不可欠)

②インフルエンサーやクリエイターとの協業(商品の認知を一気に広げる)

③アフィリエイトマーケティングの活用(効率的に顧客を獲得できる)

〈Priceza CEOタナワット氏のメッセージ〉

「まずはShopeeやLazadaに出店してみてください。TikTokは動画制作力が必須なので準備が必要。ですが、日本製品はすでに信頼されています。あとは現地に合わせた発信をするだけです」と背中を押してくださいました。

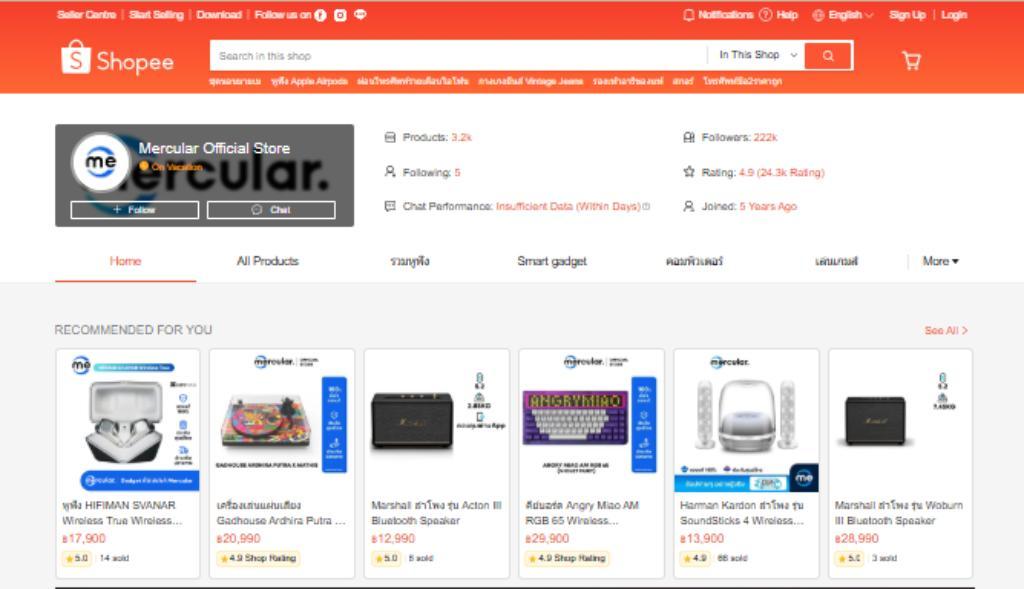

Day1-⑤成功事例 Mercular 創業者 Woragun氏 講演

1日目の最後を飾ったのは、ゼロから立ち上げ→カテゴリNo.1→買収まで到達したMercular 起業家、Woragun Wattanasakchai氏。実は!秋葉原のヨドバシカメラにインスパイアされ「日用品」ではなく「こだわりの世界(趣味・ガジェット)」で勝ち切った実践論を、優しい笑で本音をたっぷりに語ってくださいました。

1.「日用品」では戦わない。狙うは“趣味好きの熱量”が高い市場

はじめに示されたのは、タイの小売・ECを2つに分ける発想です。

①日用品市場(携帯・消耗品など)

“ないと困る”領域。価格と在庫、スピード勝負で差別化が難しい。

②趣味・ガジェット市場(オーディオ/ゲーミング等)

“自分好みを表現する”領域。こだわり・体験・語りが価値になる。

ウォグラン氏は起業初期から②=熱量の高い市場に集中。

「日本の量販店が“ただの電気屋”ではなく“体験と語りの場”になっている」ことにヒントを得て、コミュニティ × 体験設計 × キュレーションで勝負をかけました。

2.8年でカテゴリ1位へ——核は“コミュニティ設計”

創業から3か月はレビュー/HowTo/比較記事など“価値あるコンテンツ”づくりへ全振り。

「少なくとも1年は耐える覚悟だったけど、3か月で手応えが来た」

やったことはシンプルですが徹底的——

・「来店=店員と友だちのように語れる場」を目指し、体験コーナーを重視

・アイテムは闇雲に増やさず、“本当にすすめたい”だけを厳選

・迷わせないために、各カテゴリは“トップ3”だけを明快に提示(長所・短所も正直に)

結果、オーガニック流入が月10万に伸長。

“売る前に貢献する(Give First)”で信頼が積み上がると、来店・購入・口コミが循環するようになりました。

3.“200人の小さな声”で大きく動かす:インフルエンサーはB/C層を厚く

有名人を1人ではなく、ナノ/マイクロ(B/C層)を200人。ここが肝でした。

・雇われ感が出ない等身大レビューで信頼が高い

・ギブ&伴走(貸出・協力)から始め、人気化しても関係が続く確率が高い

・エンゲージメント重視(いいねの数より“好きで語る姿勢”)で選ぶ

「有名人1人に賭けず、B/C層の厚みで面を取る。“真実味のある声”が、最終的に一番強い」

4.ダブルデーは“逆張り”で覚えてもらう

タイでは9.9/10.10/11.11など“ダブルデー”の大型セールが恒例。

多くの店が人気商品を前面に出すなか、ウォグラン氏はあえてスモールブランドを主役に。

「1日で売上を立てず、その日までに“語り”を積む。当日“買う理由”は、すでにできている。」

5.“価格”ではなく“差別化”で勝つ

巨大プラットフォーム(Shopee/Lazada)の波に飲まれないために——

・価格で追わない(追えば必ず消耗戦)

・在庫を持ちすぎない/扱いを絞る(管理と体験の質を守る)

・レビュー・比較・体験で“選ぶ時間”の価値を最大化

・オフライン×オンラインを往復させる(見える場所=信頼)

「人気を売る」のではなく、「良さを伝える導線」を売る。ここに投資する会社だけが残る。

6.パートナー戦略:大企業より“自分の製品を大切にしてくれる相手”

投資・提携の話題では、「サイズより姿勢」が印象的でした。

・中小は同サイズ帯の相手の方が、製品理解と伴走が得やすい

・契約は年次レビューで柔軟に(条件・やる気の更新)

・どの国の資本かより、仕事の誠実さ/スピードで判断

Woragun Wattanasakchai氏プロフィール

起業家/ガジェット・オーディオ小売・ECのグロース実務家

イでガジェット特化の小売・EC事業をゼロから立ち上げ、コミュニティ設計×体験型売場×厳選キュレーション(各カテゴリは「トップ3」を明快提示)でファンを育成し、創業から約8年でカテゴリNo.1へ。その後、大手による買収に至るまで事業を拡大。

〈ワタシ視点〉

ウォグランさんの講演で心に残ったのは「日用品では勝負しない、家電市場に挑む」という視点でした。ヨドバシカメラをモデルに、ガジェットやオーディオといった“好き”が強く反映される商品に集中し、コミュニティ型の販売体験を徹底してきたお話はとても印象的。

とくに「人気インフルエンサーを1人起用するより、ナノ/マイクロを200人育てる」という戦略は、日本のECにも通じる学びです。

リアルな声を積み重ね、レビューや比較コンテンツで信頼を築く。まさに「等身大の共感こそが購買を動かす力」なんだと感じました。

福島県産品も“品質”だけでなく、ニーズの共感の声をどう届けるかが大切。単にモノを並べるだけではなく、お客様に「これが欲しい!」と思ってもらえる導線を作ることが、海外展開でも欠かせないと強く実感しました。

👉プロード・ティッターム・トーン・トー・パイ(โปรดติดตามตอนต่อไป) 次号に続く

→Day2では工場やショッピングモール、倉庫施設の視察など、Eコマースを支えるインフラの裏側と日本博バンコク2025をレポートします。