こんにちは。

ドローン事業部マネージャーのOHTANIです。

ようやく少し暑さが和らぎ、夜には秋の気配が感じられるようになりましたね。

ただ今年も猛暑日の日数が過去最高を記録するなど、自然環境の変化は年々激しさをましています。今回はそんな誰もが影響を避けられない自然環境の変化と生活を支えるインフラについてのお話です。

はじめに

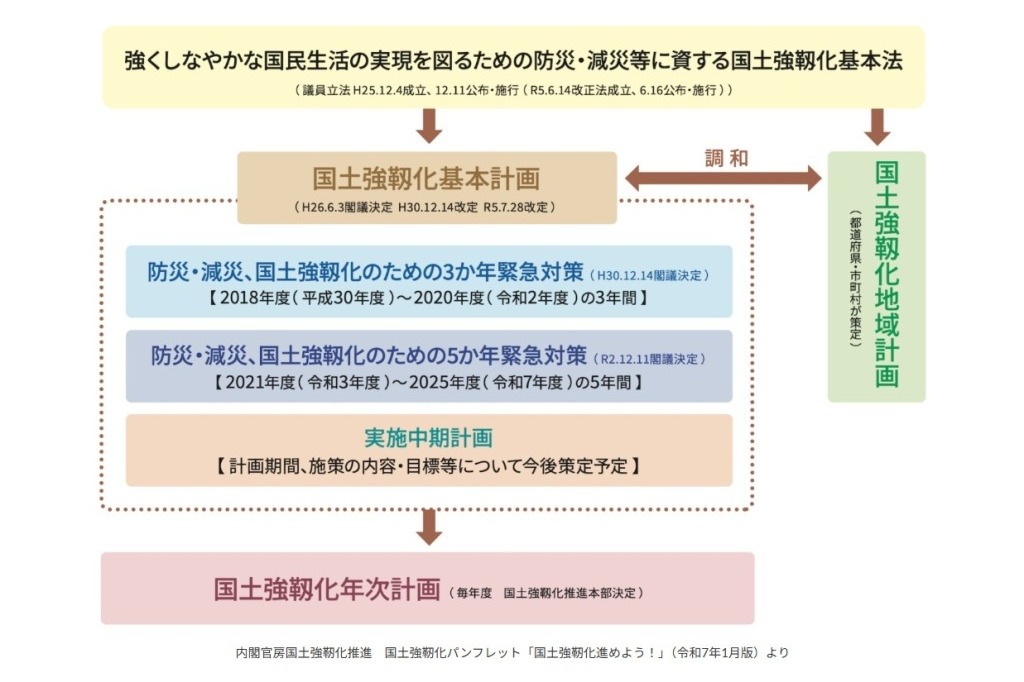

さて、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、今年6月に政府は「第1次国土強靱化実施中期計画」を閣議決定しました。この計画は、激甚化・頻発化する自然災害から国民の生命と財産を守るため、これまでの国土強靱化の取り組みを大きく進展させたものでした。

具体的には、2026年度から5年間で20兆円強という過去最大規模の予算を投じ、単なるインフラ整備に留まらず、老朽化対策、デジタル技術の活用など、人口減少社会を見据えた『持続可能なインフラ維持管理体制』の構築に重点が置かれています。

以降はこのインフラ維持管理が直面する課題と、国土強靭化の鍵となる「予防保全」の重要性について、当社のソリューションの方向性を交えながら紹介します。

日本のインフラが直面する3つの課題

1955年頃から始まったといわれる高度経済成長期に集中的に整備された日本の社会インフラは、すでに耐用年数される50年を超え、老朽化が急速に進んでいます。この状況は、インフラの維持管理にとって、大きく3つの課題を突きつけています。

課題【1】老朽化の加速

道路、橋梁、トンネル、上下水道管など、多くのインフラが一斉に老朽化を迎えています。これは、単に見た目が古くなるという問題に留まりません。劣化や損傷が放置されれば、重大な事故を引き起こし、人々の暮らしを脅かすリスクとなります。すでに各地でその兆候が表れています。

課題【2】点検・維持管理の人手不足

一方で、インフラの維持管理を担う熟練技術者は高齢化が進み、後継者不足が深刻な問題となっています。点検や補修の需要が増える一方、それを担う人材が減少し、必要な業務が滞るリスクが高まっています。

課題【3】危険・困難な点検作業

橋梁の水中部分、ダムの壁面、地中に埋設された管路など、人が立ち入ることが困難、あるいは危険を伴う場所での点検作業は、大きな負担とリスクを伴います。安全性を確保しつつ、効率的に点検を行うための新たな手法が求められています。

国土強靭化と「予防保全」への転換

こうした課題を解決する上で、重要なキーワードとなるのが「予防保全」です。国土強靱化計画では、災害発生後に対応する「事後保全」から、災害が起こる前に老朽化の予兆を発見し、計画的に補修を行う「予防保全」へと舵を切ることが明記されています。

予防保全への転換は、以下のようなメリットがあります。

- インフラの長寿命化:適切なタイミングで補修を行うことで、インフラの寿命を延ばし、更新費用を大幅に削減します。

- コスト削減:大規模な修繕工事になる前に小さな劣化を修復することで、トータルの維持管理コストを抑えられます。

- 安全性向上:事故や災害リスクを未然に防ぎ、社会全体の安全性を高めます。

この予防保全を行うためには、高精度かつ効率的な点検が不可欠ですが、そこで注目されているのがドローンやクローラーといったロボティクスの活用なのです。

水中・管内点検ロボットで実現する「予防保全」

当社が提供する水中ドローンや管内点検ロボットは、老朽化したインフラの予防保全に新しいソリューションを提供します。従来の手法では難しかった点検作業を、安全かつ効率的に、そして低コストで実現する当社のソリューションには、以下のような特徴があります。

- 圧倒的な機動性:当社の水中・管内点検ロボットは非常にコンパクトで、機材一式を自動車に積載して運搬できます。これにより、現場への迅速な展開が可能となり、突発的な点検ニーズにも柔軟に対応できます。

- 少人数での運用:従来、複数の人員を必要とした点検作業も、ロボットを活用すれば少人数(2~3名程度)で対応可能です。人手不足の解消と、人件費の削減に貢献します。

- 安全性とスピード:危険な水中や管路に人を立ち入らせることなく、点検作業を安全に実施します。また、準備や作業にかかる時間を大幅に短縮し、効率を飛躍的に向上させます。

これらのロボットを活用することで、点検頻度や点検範囲を拡大し、作業員の安全を確保しながら、業務の効率化やデータ活用の促進を実現します。

次回以降のブログでは、当社の具体的なサービスと事例を紹介しながら、より詳しいソリューションについて深掘りしてみたいと思います。

おわりに

未来のインフラ維持管理を一緒に創りませんか?

日本のインフラが直面する課題は、待ったなしの状況です。当社の水中ドローンや管内点検ロボットは、その解決策となり、国土強靭化の実現に貢献します。もしお困りごとや疑問がございましたら、「問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。お客様が抱えている課題について、ぜひ一緒に解決していきましょう!