サワッディーカー(สวัสดีค่ะ)

販売企画部の野﨑です。「タイ視察セミナー2025」(2025/08/28・29)に参加してまいりました!今回は3回に渡ってレポートしていきます!なんで”タイ”?と思われるでしょう。

昨年5月に、弊社代表に私たち社員に欠けている大きな問題として「視野が狭い!」ということで「思い切って海外から福島を見てみよう!」と販売企画、営業4名を東南アジア最大級の食品見本市「THAIFEX2024」へ連れて行ってもらったことがきっかけです。出展者数52カ国3,133社/来場者数131カ国から85,850人規模のイベント。福島県産品(ふくしま市場の商品)を海外にもお届けが出来たらいいな!を実現するために、タイの現地視察セミナーに参加しました。

Day1-①

本日、AM最初の講義は、Dr. Weerayuth Podsatiangool(ウィーラユット・ポッサティアンク博士)が登壇。「タイ人から見た日本製品」をテーマに、日本企業が現地で直面するリアルな評価や課題を整理しました。

日本製品は「信頼・品質」で一目置かれる

・タイでは長年、日本製=高品質・安心というブランドイメージが強い。

・車・バイク・家電はその象徴で、いまも日本ブランドへの信頼は根強い。

・「日本らしさ(丁寧さ・安全性)」が、依然として大きな強み。

変化する消費者心理

・近年は 「安ければいい」「新しければ試す」 という柔軟な志向が若年層に広がっている。

・中国・韓国ブランドが「安さ」「デザイン性」で急速に存在感を増している。

・日本製品は「信頼性」では勝っても、「スピード感」や「トレンド感」で出遅れ感がある。

タイ市場での勝ち筋

1.価格競争に巻き込まれないポジションを取ること

・「安さ」では中国製に勝てない。

・「信頼できる健康食品」「安心のベビー用品」など、品質と安全性を前面に。

2.ローカライズの徹底

・味覚・サイズ・デザインをタイ仕様に寄せることが必須。

例)日本の食品は「甘さ」「辛さ」のバランスを調整するだけで評価が変わる。

3.ストーリー発信

・単に「Made in Japan」ではなく、背景・産地・生産者のストーリーを語る。

・SNSやライブコマースで「安心を届ける体験」を打ち出すことが効果的であり必須。

〈博士のメッセージ〉

「日本製品の“強み”は品質や安全性だが、タイ市場で売れるかは別の話。重要なのは“タイ人の目線でどう価値を感じてもらえるか”。ローカライズとスピード対応が、日本ブランドの未来を決める。」

プロフィール

大学での学科立ち上げや上場企業での新規部門設立、さらに2つの代表事務所の設立に携わるなど、事業開発の現場で幅広い経験を重ねています。異文化コミュニケーションや文化的イノベーションの推進にも取り組み、人材育成や組織開発の場面では、教育・トレーニング・コーチングを通じて成長をサポートしています。また、メディア研究やマーケティング戦略、デジタルジャーナリズムの知識を活かし、時代に合った発信や戦略づくりを行っています。〈多言語同時通訳〉

Day1-②

2時限目講義はタイEコマース分野の専門家Nutthawut Theppatom(ナッタワット・テッパタム)氏によるタイECサイトの“いま”

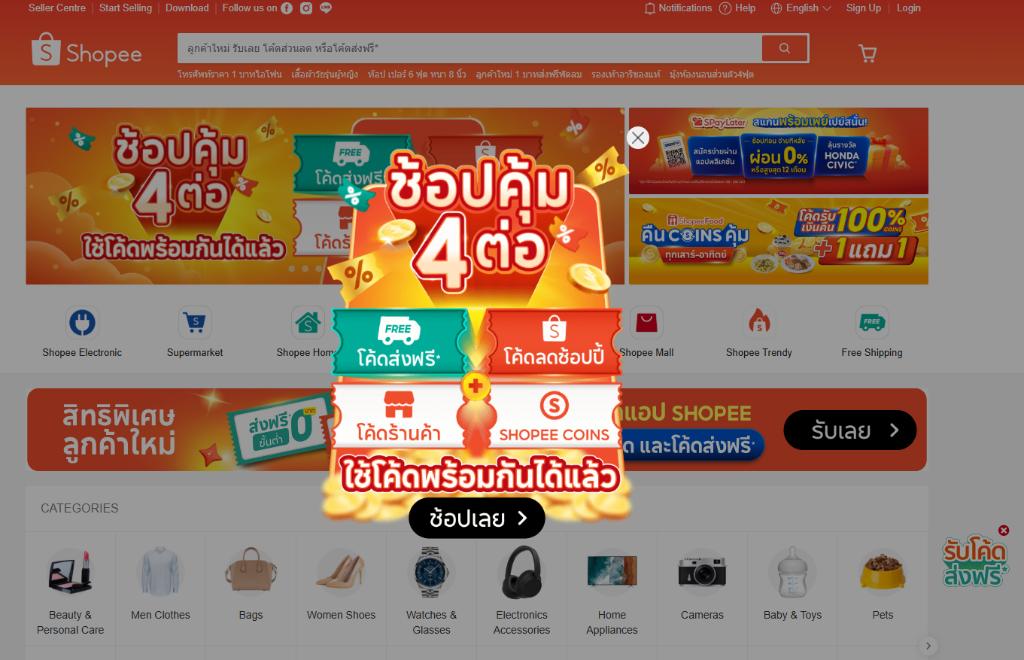

タイのECは“速さとお得感、そして人(インフルエンサー)の推し”で動きます。人口約7,000万人のうちネット浸透は約85%。買い物の主戦場はスマホ。主要プラットフォームのシェア感覚はShopee ≒ 50% / Lazada ≒ 30% / TikTok ≒ 20%。日々の小さなセールにくわえ、〈ダブルデー(9.9 / 11.11 / 12.12)〉や月中・月末セールが購買の山をつくるのです。

タイでのECを動かす“3つのトリガー”

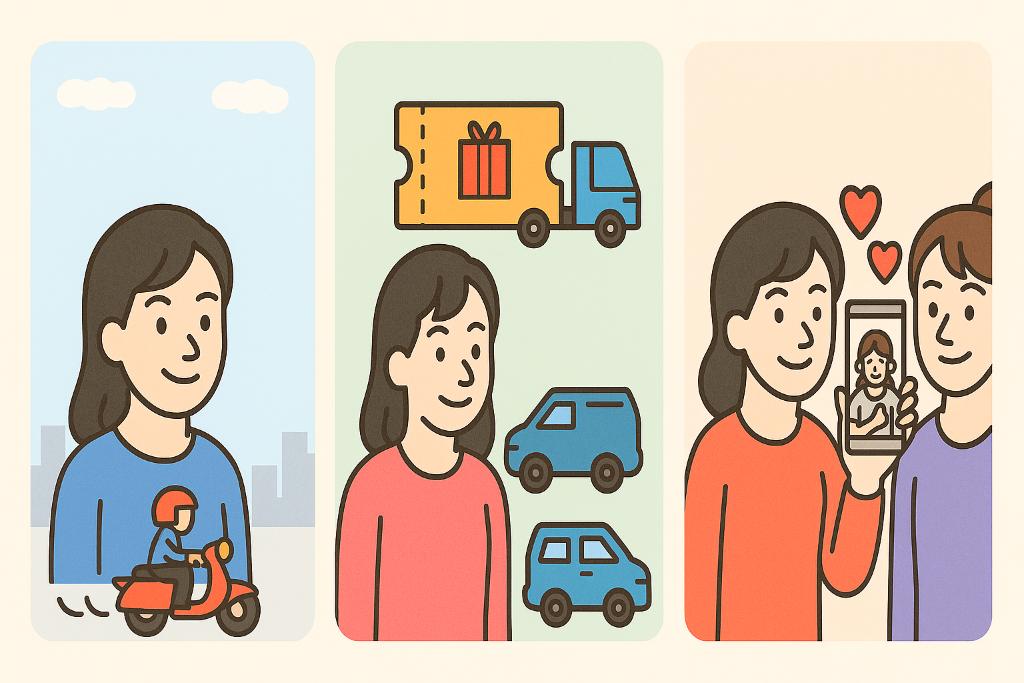

1.スピード:翌日配送が評価のカギ。バンコク市内は同日配送が主流(有料)

2.プロモーション:常時配布のクーポン/送料無料/ライブ限定割が後押し

3.レビュー&推しの影響:友人・インフルエンサーの投稿が背中を押す“感情駆動”型

ショッピー内で“勝つ”商品ページの鉄則

・写真9枚+短尺動画:清潔・明瞭・使用感が伝わる見せ方

・説明はタイ語で正確に:容量・成分・用途・注意点を端的に

・即レス&即日~翌日発送:チャット応答と配送の速さは評価直結

・レビュー磨き:購入後レビュー獲得の導線(同梱カード・ライブ誘導など)を用意

価格と割引の考え方

“ちょい高めの定価×説得力のあるディスカウント”が惹きつける!

目安は「20~50%の割引幅」(常時でなく“見せ場”で効かせる)。漫然と安売りにしないで、メーカー希望価格の範囲で“お得感”を演出します。

返品・保護の実務感

7日間の保護期間:受取後も一定期間はショッピーが決済をホールド。

初期不良・未使用に限り返品可。送料やオペレーションはショッピー側がハンドリング(実務の手間は軽め)。

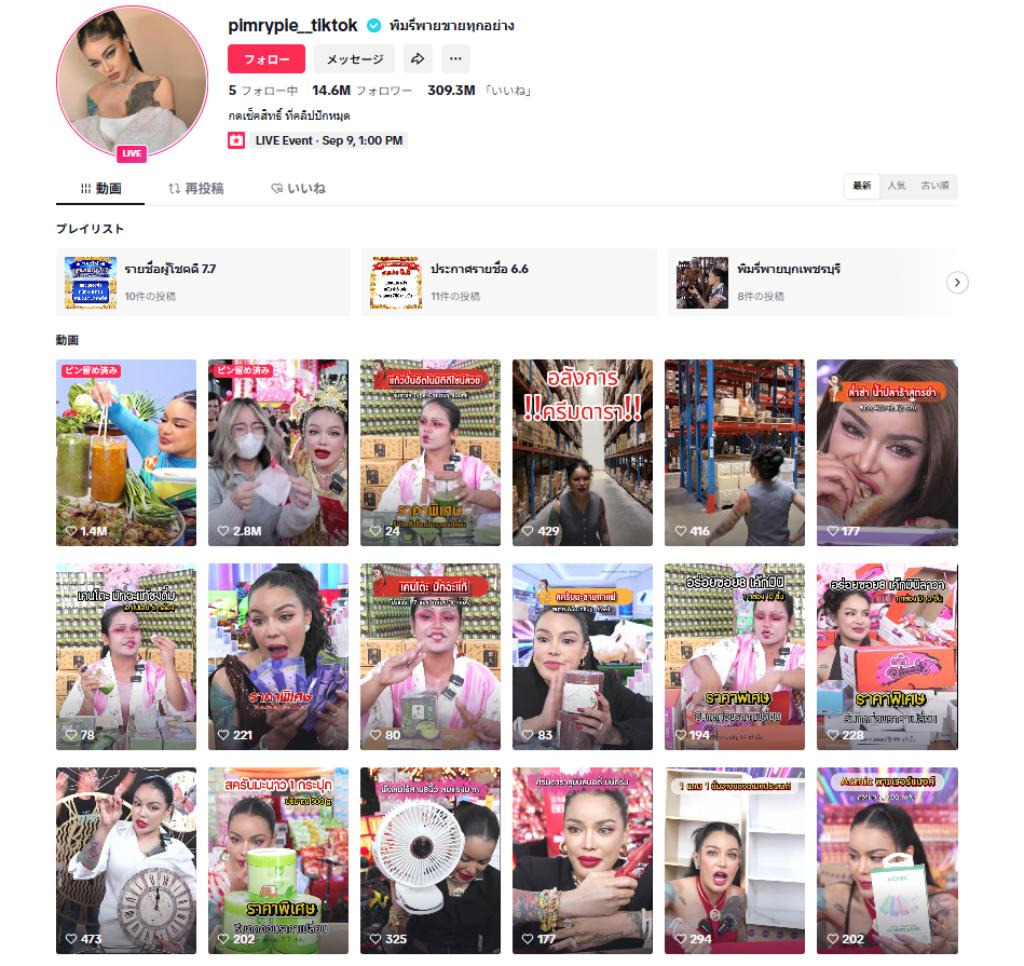

インフルエンサー活用の考え方

1.大物1人に依存するより、“複数の小~中規模”を組み合わせるのが有効

・ 一人の超有名人に頼ると話題性はあるけれどリスクも大きいので、最適な層を複数組み合わせる方が安定して効果が出やすい。

2.ナノ〜マイクロインフルエンサー(フォロワー1,000~10万人)を重視

・生活者目線の「リアルなレビュー」が信頼されやすい。

・「雇われ感(広告っぽさ)」が薄く、共感を呼びやすい。

・費用も比較的リーズナブル(例:1〜2時間のライブ配信で2,000〜3,000バーツ=日本円で約8,000〜13,000円)。

3.メガインフルエンサー(数百万人フォロワー)

・一気に話題を広げる爆発力はある。

・ただし費用が非常に高額で、人気の浮き沈み(炎上やブームの波)が大きい。

インフルエンサーの探し方

・プラットフォーム上で目視&DMが基本。案件マッチングサイトもあるが、自前リサーチで“商品の相性”を最優先に。

ECサイトページ配置のコツ:ダブルデーや給料日前後のピークにライブ×クーポンを重ねる。自社スタッフのライブ運用も有効。“詳しい人が語る”説得力は強い。→お買い得重視!

プロフィール

タイEコマース分野の専門家。大手プラットフォーム Shopee にてキーアカウントマネージャーを務め、数多くのブランドの成長を支援してきました。また、TikTokインフルエンサー としても活動し、生活者のリアルな購買行動や消費者インサイトを発信。特に KOL(Key Opinion Leader)マーケティング の分野に精通しており、インフルエンサー活用とEC戦略を組み合わせた実践的な知見を持っています。

〈ワタシ視点〉

日本製だから売れる時代は、すでに過去のものとなりました。

タイ市場で成果を上げるためには「品質の高さ」という武器だけでなく、現地仕様へのローカライズ、そしてインフルエンサーを通じた「リアルな声」をどう届けるかが欠かせません。

価格競争やブランド力だけでは動かない購買心理の中で、安心・信頼をストーリーとともに伝えることが、次の一歩につながるのだと強く感じました。

これは、福島県産の食品や加工品にもそのまま当てはまる学びです。

👉プロード・ティッターム・トーン・トー・パイ(โปรดติดตามตอนต่อไป) 次号に続く