こんにちは。販売企画部のYです。

郡山本社にて営業事務を担当しておりますが、営業事務の枠を飛び出して(!)、さまざまな場面で活躍の機会をいただいています。

今回は、そのうちのひとつ「マイクロプラスチック工作体験」についてご紹介したいと思います。

「マイクロプラスチックってなに?」「工作って何をどうするの?」

なになに?と興味をもっていただけましたら、引き続きお付き合いください!

マイクロプラスチックって?

催事開催にあたり、「聞いたことはあるし、問題が起こっているのはわかるけれど、具体的には知らないぞ!」と気付き、さっそく調べました。

マイクロプラスチックの定義として

——プラスチックゴミには様々な形や大きさがありますが、長さ5ミリメートル未満(鉛筆の消しゴムくらいの大きさ)のものは「マイクロプラスチック」と呼ばれます。(National Ocean Service National Oceanic and Atmospheric Administration他)

5mm。小さい…。

紫外線による劣化や波などの影響で細かくなり、5mmよりもさらに小さくなるそうです。

ペットボトルのキャップや洗剤のボトル。ほかにも意識せず使っているプラスチック製品はたくさんありますが、それらを5mmに砕いたとき、たったひとつの製品からどれほどの数のマイクロプラスチックが生まれるのでしょう。

海に住む生物たちは、その小ささからエサと間違って、あるいはエサと一緒に食べてしまうようです。

魚だけでなく、海鳥も、クジラも。

マッコウクジラの体内から6キロものプラスチックごみが見つかったという報告もあります。

(日本財団ジャーナル,2022.08.25記事『2050年の海は魚よりもごみが多くなる?今すぐできる2つのアクション』より)

プラスチックやビニールは胃酸で溶けません。

上手に排泄されず内臓にたまり続ければ、うまく食事ができません。とがったプラスチックごみを食べれば内臓を傷つけることもあります。

そうなれば飢餓状態に、あるいは病気に。最悪の場合、死に至ることも…。

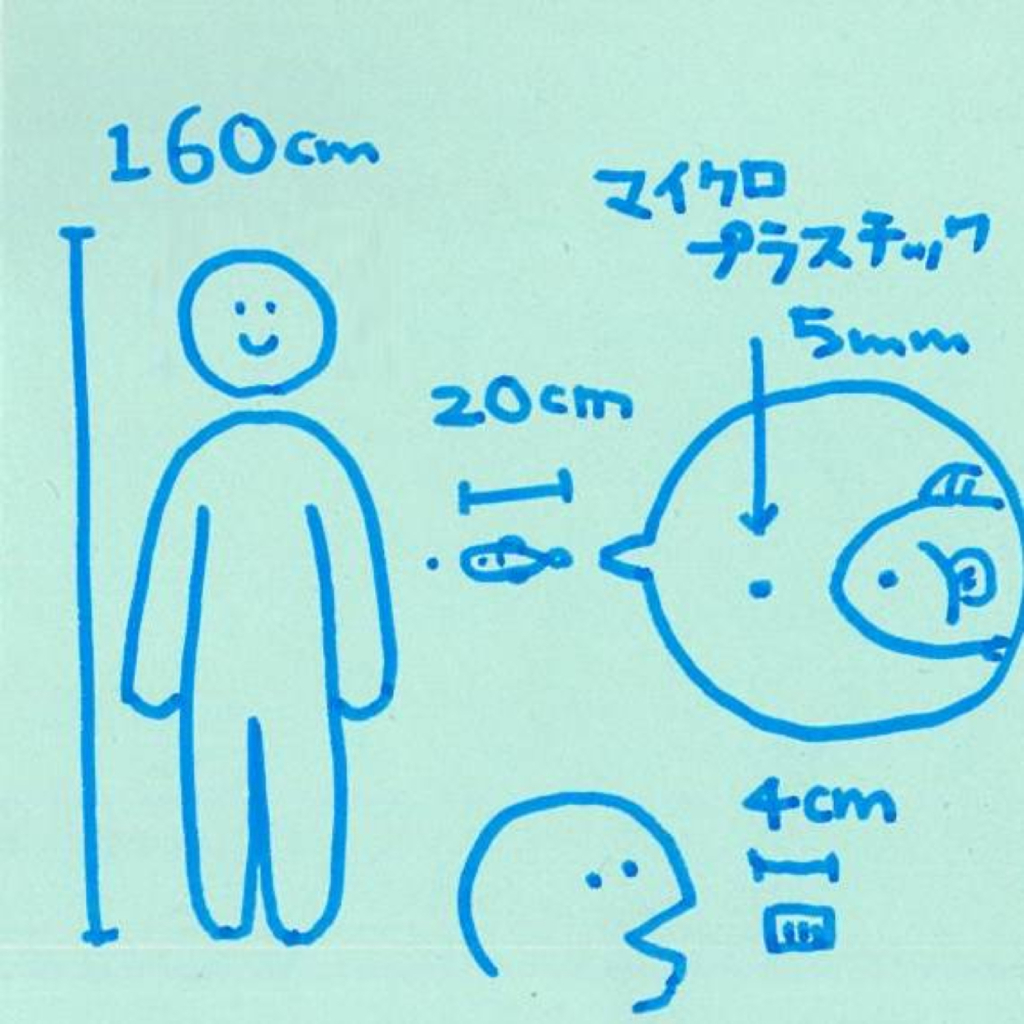

体長20cmのメヒカリが5mmのマイクロプラスチックを飲み込むのは、身長160cmの人間が4cm大のペットボトルキャップを丸のみするサイズ感です。

小さいと思っていた5mmが大きく感じます。

試しにペットボトルキャップをくわえてみましたが、飲み込めそうにはありません。

私の口が小さいのか、魚の口が大きいのか…

どう体験する?

海洋ごみの抱える問題として、「そもそも認知度が低い」という点があります。

私自身も調べるまでは、日常の中で海洋ごみという言葉に出会うことはほとんどありませんでした。

そうであればまず興味を持っていただくこと、知っていただくことが重要です。

弊社で実施するのは主にお子様向けの工作体験です。

色とりどりのマイクロプラスチック片を使い、レジンキーホルダーを工作できます。

一見するとカラフルで小さくて可愛い。

世界に一つだけのキーホルダーになるので参加者も満足の出来です。

しかし、これで終わってはただの工作体験教室!

必ずセットで「マイクロプラスチックについて」の読み聞かせを行います。

「いま目の前にあるプラスチックは、実際に漂流し、いまこのときも海の生き物たちが苦しんでるんだよ。私たちができることは何だろう?」と語りかけます。

体験の様子

実際、体験を開始したとき、子供たちは可愛いキーホルダーを作ることに夢中になって、マイクロプラスチックについて話を聞いてくれるのか、声が届くのか不安がありました。

目の前に広げられたカラフルなマイクロプラスチックを漁り、作業手順を説明する声もなかなか届きません。

もしもーし……。

しかし、いざ読み聞かせが始まると、子供たちは真剣に耳を傾け、こちらの呼びかけにも応じてくれます。

「僕もエコバッグ使ってる」

「ごみ拾いしたんだよ」

「おさかなさん、大変だ」

この体験ですべてをお伝えできるわけではありませんが、まず知ってもらう。興味をもってもらうことを目的とした体験会として、とても良い機会になりました。

たのしい体験から学びにつながる

「真剣な、深刻な海の問題なんだから、楽しいだけじゃだめじゃない?」と思われるかもしれません。

けれど、「たのしい!」「好きかも」という気持ちは、自ら知りにいく原動力になります。

“たのしい!”に少しの学び、少しのきっかけを添えることで、ただ楽しいだけではない「学びの一歩」を提供できると実感しています。