はじめまして、ドローン事業部のYOSHITANIです。

私はスペースワンに入社してから「水中ドローン」という世界を初めて知りました。

水中ドローンとの出会い

空のドローンとの出会いは2017年。当時勤めていた会社で地方創生の取り組みをしており、空撮用ドローンを扱っていました。

その頃はまだ国家ライセンスもなく、役所の許可を得て東北の桜並木や四国の海岸を空撮していました。

ドローン自体もまだ認知度は高くなく、普段見ることのできない空からの映像に関わった皆で驚いていました。

それから数年、スペースワンへの入社をきっかけに水中ドローンの世界を知ることとなりました。

水中ドローンを初めて動かした時、水の中を自由に動いて綺麗な映像を撮影でき、素直に面白いと思いました。

その後、水中ドローンを活用している方の話を聞き、自身も現場で水中ドローンと付き合っていくうちに、様々な用途で活用されている事を知り、その可能性を感じています。

日本と水の関わり

日本は「水の国」とも呼ばれるほど、海や川、湖に恵まれています。

この豊かな水資源は、古くから日本人の生活や文化と深く結びついてきました。

生活用水や農業用水、漁業を支える港町、観光資源としての湖や温泉地など、水は暮らしのあらゆる場面に存在しています。

一方で、人々の暮らしを守るためには、水の脅威とも向き合う必要があります。

交通のために橋が架けられ、台風や大雨による洪水を防ぐために堤防や水門が整備され、飲み水を安定して供給するためにダムや上下水道が整えられてきました。

さらに近年では、再生可能エネルギーの一環として洋上風力発電設備の整備も進み、水に関わるインフラはますます重要度を増しています。

しかし、これらのインフラも永遠ではありません。

建造物は必ず劣化し、年月の経過とともに強度を失っていきます。

戦後の高度経済成長期に全国で建設された橋や水路、下水道管の多くはすでに耐久年数を迎えつつあり、2028年には日本全国の橋梁の約半数が耐用年数を超過すると予測されています。

実際に橋の崩落や下水管の破裂といった事故も起きており、社会に大きな影響を及ぼすケースも増えています。

そのうえ、点検や維持管理を担う潜水士の人手不足や高齢化も深刻です。

水の中での作業は常に危険と隣り合わせで、経験や技術を持った人材も限られています。

つまり、日本が「水の国」として発展を続けるためには、水にまつわるインフラの安全性をどう確保していくかという課題に、今まさに直面しているのです。

水中ドローンの役割

こうした課題を解決するために期待されているのが水中ドローンです。

水中ドローンは、潜水士が入るには危険な深さや水質、流れの強い場所、あるいは人が入り込めないような狭い空間でも、調査・点検を行うことができます。

これにより、安全を確保しながらも効率的に作業を進めることが可能になります。

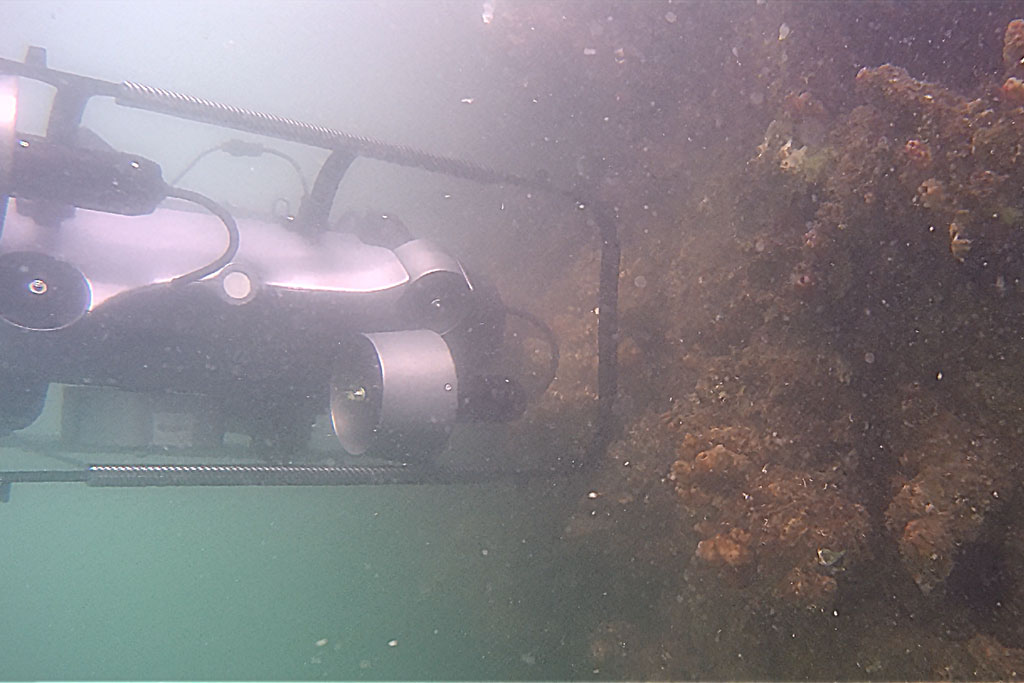

例えばインフラ点検では、橋脚やダムの壁面に生じたひび割れや劣化を、リアルタイムに映像を確認し、そのまま動画や写真として記録できます。

また、漁業や養殖業の現場では、生簀の生育状況の監視や漁具の点検にも活用され、作業効率の向上やコスト削減に貢献しています。

さらに学術研究の分野では、これまで人が近づけなかった海中の生態調査に役立つなど、水中ドローンの活躍の幅は年々広がっています。

「海のことはまだ5%しか解明されていない」と言われるように、私たちは水中の世界についてまだ多くを知りません。

その未知の領域へ、安全を確保しながら潜航できることこそ、水中ドローンの大きな強みだと思います。

もちろん、水中ドローンそのものもまだ発展途上です。

これまで課題とされてきた水中の濁りや水流への耐性についても、様々な知恵と技術によって年々改善が進んでいます。

こうした技術の進歩により、今後はますます幅広い分野で欠かせない存在になっていくでしょう。

未知の世界を切り拓き、日本の生活と安全を支える技術として、水中ドローンはこれからの社会において重要な役割を担っていくと確信しています。

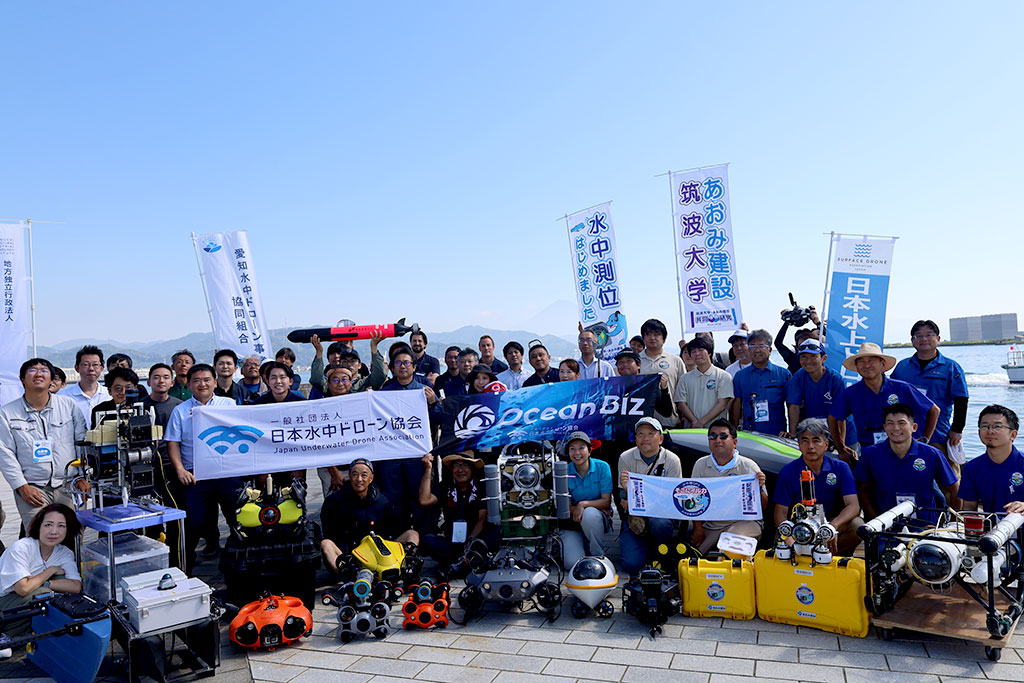

スペースワンでは、水中ドローンの機体販売、業務請負、修理、スクール運営、水中ドローンイベントの開催など、幅広い事業を展開しています。

未来をつくる一助となれるよう、スペースワンのドローン事業部の一員として、これからも挑戦を続けていきます。