みなさん、こんにちは!ドローン事業部のOonoです!

本日は自分の初のブログということで簡単な自己紹介から進めたいと思います。

プロフィールについてはこちらをご確認ください!

私の仕事は、主に空中ドローンや水中ドローンの操縦を担当しています。

ゲーム好きが高じたのか、業務の状況が合えば操縦関連を任せてもらうことが多いです。操縦といってもいろいろあり、点検のための操縦もあればテレビ撮影のための操縦もあります。

同じ場所で飛ばす・潜らせるにしても、クライアントによって要望が全然違うのがドローンの難しいところです。特に、水中ドローンは有線操縦なので、「どこをどう進んだか」という記憶力が大事です。構造物の隙間を進むとき、戻るルートを間違えるとケーブルが絡まり、さらに水中が濁っていたら「どこで絡んでいるのか」すら見えなくなることもあるため、記憶力が非常に重要になっています。あまり意識していなかったのですが、このあたりの感覚はゲームで鍛えられたのかもしれません(確信)。

それに加えて、インドアのドローンショーや全国から届く水中ドローンの修理も担当しているので、困っている方と直接お話しする機会も多いです。

そんな「現場畑」な私ですが、最近ちょっと新しい経験をしました。

それは――藻場調査です!

◆藻場調査とは?

そもそも藻場調査とは、「藻場の状態を科学的に調べる調査」のことをいいます。

「藻場の分布頻度」や「生育状況」など、さまざまな調査を総称して「藻場調査」といいます。

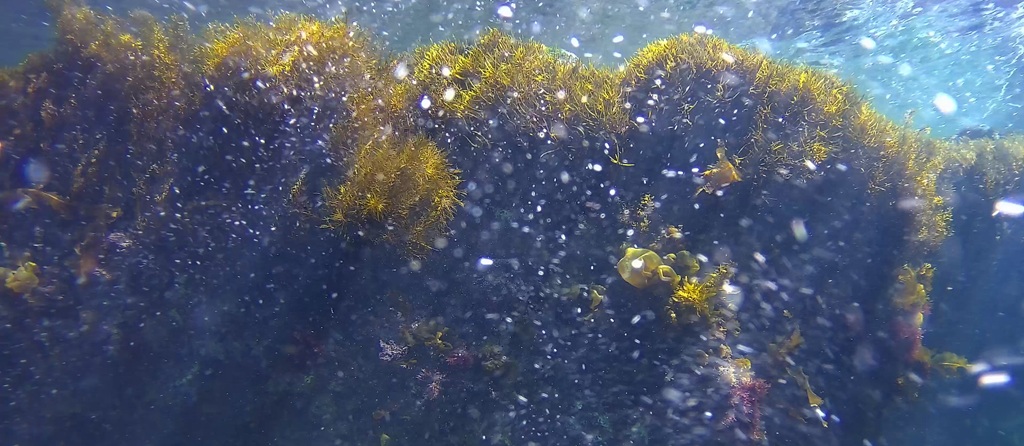

調査方法の例としては、コドラートやトランセクト、潜水、ドローンを活用したリモートセンシング…など、こちらもいろいろありますが、今回、我々は水中ドローンにコドラートを装着し藻場調査を行ってきました。

◆そもそも藻場って?

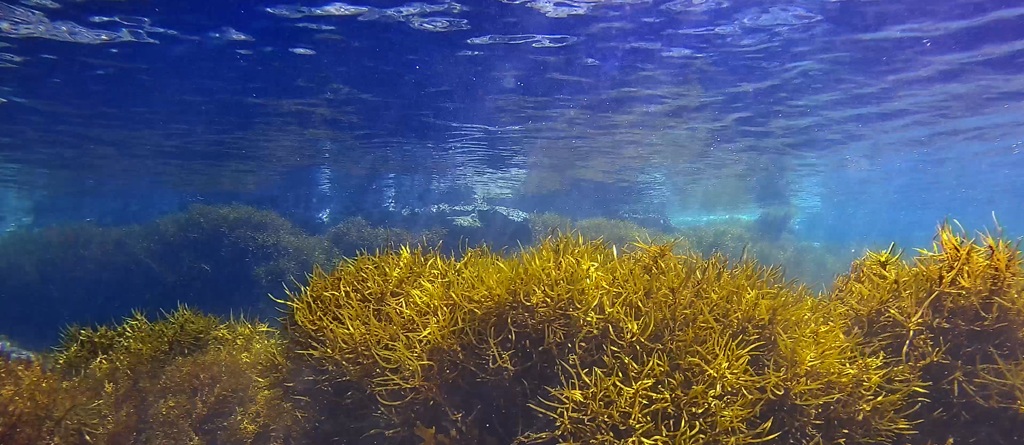

「藻場(もば)」とは、海草(アマモやスガモなど)や海藻(アオノリやワカメなど)がたくさん生えている場所のことを意味します。

海の中に広がる“森”みたいな存在で、魚やエビ、カニたちの隠れ家や産卵場所になっています。

「藻」と聞くとマリモを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、ワカメとか“もしゃもしゃしたもの”がたくさん生えている場所を想像するとわかりやすいと思います!

◆藻場が注目されている理由

藻場が大事だといわれるのには、ざっくり3つの理由があります。

- 二酸化炭素を減らす力

近年は気温上昇が問題になっていますよね…夏の「暑さ」を通り越して「熱さ」を実感していない人はいないのではないでしょうか…

原因は「ヒートアイランド現象」「太陽活動」「温室効果ガスの増加」などいろいろ議論されていますが、その中で藻場の減少も影響しているといわれています。

本来なら藻場は、海に溶け込んだ二酸化炭素を吸収してくれる存在です。

しかし、藻場が減るとその吸収量も減り、結果的に温暖化を進める要因のひとつになってしまいます。

つまり「藻場を増やす=地球温暖化対策」に繋がっていきます。 - 海の生き物を育てる力

藻場は稚魚や小さな生き物にとって、安全な隠れ家です。

ここで身を守ることで生き延び、その数を増やしていきます。つまり私たちの食卓に並ぶ魚介類にもつながってくるんです!

ただ最近は海水温の上昇などで生態系のバランスが崩れ、もともといた魚や藻類を新しい種類が食べ尽くしてしまう、なんてことも起きています。だからこそ「藻場の隠れ家効果」はすごく重要なんですね。 - 海をきれいに&守る力

藻場は余分な栄養分を吸収して水をきれいにしてくれます。

さらに、波をやわらげる“防波堤”のような役割もあるんです。

そのおかげで砂浜への波が弱まり、台風などの災害時にも被害を軽減する効果が期待されています。

◆藻場とブルーカーボンクレジット

ここまでで「藻場って意外とすごい!」と思った方もいるかもしれません。

でも今、藻場がさらに注目されている理由は新しい制度があるからなんです。

それがブルーカーボンクレジットです!

「ブルーカーボン」とは、海の生態系が吸収・貯蔵する炭素のこと。

これを“見える化”して「どれだけCO₂を減らしたか」を数値にし、取引できるようにした仕組みがブルーカーボンクレジットです。

例えば、自社の活動でどうしてもCO₂を減らしきれない会社があるとします。

その場合、藻場の再生活動などから発行されたブルーカーボンクレジットを購入すれば、不足分を補うことができるんです。

そして、実はブルーカーボンクレジットの概念自体は10年以上前から国際的に議論されてきました。

◆Jブルークレジットって?

じゃあなぜ日本で最近よく聞くようになったかというと―― 日本独自の制度Jブルークレジットができたからです。

Jブルークレジットは、干潟やサンゴ礁、藻場などの保全・再生活動を対象に、二酸化炭素吸収量をクレジットとして認証する日本国内の制度です。特徴は、ただCO₂削減だけでなく「生物多様性の保全」や「地域貢献」といった価値も重視していること。

国際市場よりも、日本国内の利用や地域での循環を想定しているのがポイントです。

2020年から取引が開始され、実証事例も少しずつ増えてきていて、今後ますます注目されそうです!

◆藻場とブルーカーボンクレジットのつながり

藻場はブルーカーボンクレジットを生み出す舞台のひとつです。藻場を守る・再生することで「これだけCO₂を減らしました」と数値化でき、それがクレジットになります。

企業や自治体がそれを購入すれば、藻場保全の活動資金に回り、さらに地域の漁業や環境にもプラスになる――。

藻場とクレジットは「自然を守りながら経済を回す仕組み」でつながっているんですね。もちろん課題もあります。藻場を守るには資金や人材が必要で、漁業者だけでは難しい部分も多いです。

だからこそ、企業や自治体、国が一緒になって取り組むことが大切だと感じています。

まとめ

藻場は、「CO₂を吸収して温暖化を防ぐ」、「海の生き物のゆりかごになる」、「水をきれいにし、海岸を守る」

…といった多彩な力を持っています。

そして、その価値を「クレジット」として社会に広める仕組みがブルーカーボンクレジットであり、日本独自のJブルークレジットです。藻場を大切にすることは、未来の豊かな海を残すことにつながります。

これからの時代、藻場とブルーカーボンクレジット、そしてJブルークレジットは、環境と私たちの暮らしを結ぶキーワードになっていくはずです。

どのような調査方法が効率的なのかまだまだ手探りではありますが、私たちも検証を重ねる中で有効な方法が少しずつ見えてきているので、これからも日本の海を守る取り組みに全力で取り組んでいきたいと思います!